Im Naturhistorischen Museum Wien schaut eine kleine, feine Ausstellung hinter die Kulissen des Ausstellungsbetriebes und gibt auch für unsere Wohnumgebung gute Tipps.

Nicht alles, was kreucht und fleucht ist unseren Schätzen wohlgesonnen. Für Museumskäfer, Motten und Schimmel sind unsere wertvollen Gegenstände oft nichts anderes als „schmackhaftes (?)“ Fressen. Dabei werden in unseren Küchen unsere Lebensmittel, in unseren Schränken der eine oder andere Lieblingspullover zerstört – in Museen jedoch teilweise unwiderbringbare Schätze.

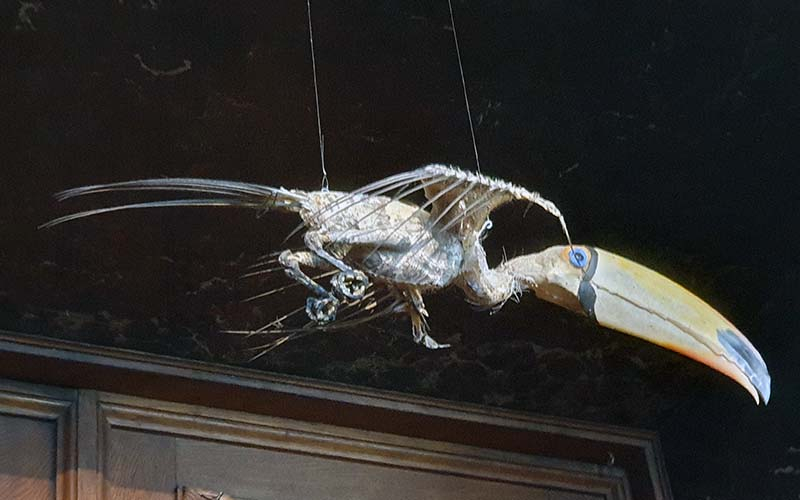

Im Saal 21 des Naturhistorischen Museums Wien zeigt man nun die Resultate eines Forschungsprojektes, das auch der Frage auf den Grund geht, ob und wie weit der Klimawandel die kleinen Quälgeister unterstützt, ob sich vielleicht neue Arten auf den Weg gemacht haben und stellt die „Bekämpfungsmethoden“ einst und jetzt gegenüber.

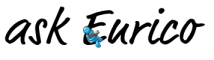

Der bekannte, österreichische Fotograf Klaus Pichler hat sich in seiner Werkserie „Zeugnisse der Zerstörung“, die ebenfalls in Saal 21 gezeigt wird, dann auch noch bildlich mit den Auswirkungen auseinandergesetzt.

Wenn wir durch die Räume der Museen schlendern, sehen wir oft nur einen kleinen Teil der Schätze, die so ein Museum beheimatet. In den Speichern und Archiven des Naturhistorischen Museums lagern noch viele Schätze, die nicht immer der Öffentlichkeit gezeigt werden, die aber oft der Forschung Einblicke in längsvergangene Zeiten und Entwicklungen liefern und auch uns in der einen oder anderen Sonderausstellung dann erfreuen.

Doch wenn auf diese Objekte nicht aufgepasst wird, können sie schweren Schaden nehmen. Museumsschädlinge wie Kleidermotten, Brotkäfer, Museumskäfer oder Silberfischchen können an den Sammlungen, Stopfpräparaten, Vogelbälgen, Herbarien, Büchern oder Kunstobjekten schwere Schäden verursachen.

Es ist notwendig, die Sammlungen ständig zu überwachsen – allein im Naturhistorischen Museum sind an die 300 Fallen aufgestellt – sowohl in den Besucherräumen wie auch im Depot – die dazu dienen Aufschluss über die Anzahl und die Art der Schädlinge zu geben. Denn ganz „schädlingsfrei“ wird man wohl nie sein können.

Während man früher zu den „großen Hämmern“ wie DDT, Arsen oder dem Naphtalin der Mottenkugeln griff, um die kleinen Biester loszuwerden, geht man nun weniger rigoros, doch genauso wirksam vor: heute setzten die ExpertInnen auf Frieren, Stickstoffbegasungen, Prävention und eine regelmäßige Kontrolle mit Fallen.

Wie wichtig dieses Monitoring ist, kann man nicht nur an dem Präparat einer Katze sehen, sondern auch im folgenden Video.

Vorsicht ist also geboten und das bedeutet auch, dass Schenkungen von Präparaten erst einer gewissen Behandlung unterzogen werden und dass auch geliehene Ausstellungsgegenstände zuerst in eine „Quarantäne“ müssen, bevor sie mit anderen Gegenständen im Haus in Berührung kommen dürfen.

Auch der Klimawandel hat und wird verstärkt Einfluss auf die Entwicklung der Insekten haben. So kommen nicht nur neue Arten vor, sondern die höheren Temperaturen beschleunigen die Entwicklung der Tiere, erhöhen ihre Aktivitäten und führen zu mehr Nachkommen. Ein Beispiel, das mich zugegebenermaßen doch auch etwas beunruhigt hat, gefällig? So braucht die Kleidermotte für ihre Entwicklung bei 21°C 196 Tage, bei 24°C 135 Tage und bei 27°C sage und schreibe nur mehr 54 (!!) Tage. Und wer hatte noch nie eine dieser „Viecher“ in seinem Kleiderkasten?!

Was das aber für ein Museum bedeutet, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen. Kein Wunder, dass ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen wurde, dass sich mit genau diesen Auswirkungen des Klimawandels auf die Population der Schädlinge befasst. Auch die neuen Arten wandern nicht wegen des Klimawandels in unsere Gegenden aus, aber sie überleben hier um einiges Besser und Leichter als in Jahren, wo Starkregen und höhere Temperaturen über längere Zeiträume noch keine große Rolle spielten. So wurde bereits in einem der Projektstandorte, im Schloss Schönbrunn, ein neuer Schädling gefunden. Er ist sehr klein und verursacht keine Schäden, aber allein dieser Fund unterstreicht die Wichtigkeit des Projekts.

Am besten ihr schaut bei eurem nächsten Besuch im NHM auch im Saal 21 vorbei. Die Ausstellung bringt ein leichtes Gruseln, wenn man die Auswirkungen des Befalls der Schädlinge auf die Ausstellungsobjekte sieht. – Und daheim beginnen wir dann auch gleich mit dem Monitoring – man soll ja von der Wissenschaft lernen …

Wer noch mehr über die Schädlinge, ihre Bekämpfung und die Forschung darüber wissen möchte, meldet sich am besten für die Führung mit Pascal Querner (er ist der Kurator der Ausstellung) an, die am Mittwoch, den 23.4.2025 um 17:00 Uhr stattfindet und die näher auf die drei Themen der Ausstellung eingeht: Die Schädlinge, die historischen und modernen Bekämpfungsmethoden und die Einflüsse des Klimawandels auf Insekten und Schimmel in Museen.

Die Sonderausstellung ist von 19.3.-15.6.2025 im Saal 21 des Naturhistorischen Museums zu sehen.

Das Naturhistorische Museum ist von Donnerstag bis Montag von 9:00 bis 18:00 Uhr, am Mittwoch von 9:00 bis 20:00 Uhr geöffnet. Am Dienstag ist das Museum geschlossen.

AutorIn des Artikels: